BIOGRAFIE KURT ZEIN

Kurzbiografie

- * 1945 in Wien

- 1951-1955 Volksschule, Kleinzell und Wien

- 1955-1958 Hauptschule, Wien

- 1959-1963 Kupferdruck-Lehre bei Walter Fischer (Kunstanstalt für Kupferdruck, Radierung, Stiche, Heliogravüren), Wien

- 1963-1964, 1965-1971, Kupferdruckergehilfe bei Walter Fischer, Wien

- 1971 Gründung der Werkstatt für handgedruckte Originalgraphik

- 1974 Heirat mit Marjatta Riitta Nieminen

- † 2022 bei Wien

Autobiografischer Text von Kurt Zein

ANFÄNGE

Über meine Ausbildung und meinen beruflichen Werdegang gebe ich gerne Auskunft: vier Klassen Volksschule plus eine Stunde Tanzschule Elmayer; im Grunde stimmt das auch so, denn meine gesamte Bildung und Ausbildung habe ich „draußen“ im Leben erhalten: durch Selbststudium, Literatur, Anregungen durch Künstlerinnen und Künstler, beratende Editoren, sowie tagtägliche, konzentrierte Ausübung meines Handwerks. Die schulische Ausbildung in den 1950er Jahren fällt hier kaum ins Gewicht, ich war kein sehr guter Schüler, bekam unterdurchschnittliche Noten, war viel zu introvertiert, trotzdem aufsässig und keinesfalls der Stolz meines Vaters. Mit einem Wort: ein Problemkind. Nur in Zeichnen und Musik hatte ich stets eine Eins.

In einem sehr konservativen Elternhaus aufwachsend, träumte ich immer davon, bildender Künstler oder Musiker zu werden. Vor die Aussicht gestellt Ziehharmonika an Stelle des von mir gewünschten Saxophons zu lernen, zog ich mich vorläufig aus der Musikausbildung zurück und warf mich auf die Zeichnung und Malerei. Um zu lernen kopierte ich anfänglich Emil Nolde und Edvard Munch, aber auch die französischen Surrealisten, was väterlicherseits damit kommentiert wurde: „Dir fällt nicht einmal was Eigenes ein, du zeichnest ja nur ab!“

Erschwerend für mich kam noch hinzu, dass mein so genanntes „Jugendzimmer“ eigentlich das Büro meines Vaters war, das bedeutete in der Praxis: bevor ich auch nur einen Pinsel ins Wasser tauchen konnte, musste ich das halbe Zimmer mit Zeitungs- und Packpapier abdecken, am Morgen durften keinerlei Spuren meiner Aktivitäten sichtbar sein, selbst mein Bett musste verschwinden. Dabei war die Wohnung groß genug, ein riesiger „Salon“ stand praktisch leer und wurde eigentlich nie benützt. Meine Stiefmutter hatte panische Angst, es könnte jemand einen Rotwein- oder Likörfleck auf ihrer blauen Samt-Sitzgarnitur hinterlassen, also: „Betreten verboten“. Dieser wunderbare, helle Raum wurde nur von einer enormen Agave, einem wertvollen Teppich und besagter Sitzgarnitur bewohnt. „Home sweet Home“ – ja, ja, die wilden 1960er Jahre.

LEHRE BEI WALTER FISCHER

Mein Vater hatte damals eine kleine Werbungsvermittlung und meine zaghaften künstlerischen Aktivitäten ließen in seinem Kopf die Idee entstehen aus mir einen Gebrauchsgrafiker zu machen. Die Aussicht auf vier Jahre Graphische Lehr- und Versuchsanstalt, damit weitere vier Jahre Abhängigkeit von meinem Elternhaus löste bei mir eine totale Verweigerungshaltung aus und kam für mich nicht in Frage. Der Ausspruch meines Vaters sitzt mir heute noch im Hinterkopf: „Wenn du zu blöd bist zum Studieren, dann gehst was arbeiten, was willst du werden?“ Meine zugegebenermaßen stupide Antwort war: „Ich weiß es nicht, irgendwas mit Bildern!“ Die zermürbte Verzweiflungstoleranz meines Vaters bewegte ihn dazu über seine Werbungsmittlung ein Inserat im Kurier einzuschalten: „Suche für meinen künstlerisch begabten Sohn entsprechende Lehrstelle“. Der einzige Mensch, der sich auf dieses Inserat hin meldete, war der Kupferdrucker Walter Fischer.

Weder ich noch mein Vater wussten damals, was ein Kupferdrucker ist, fürchterliche Gedanken über Kupferblech-Biegen, Urnen, Pokale u.s.w. besetzten damals meine Gedanken. Doch weil er der Einzige war, der geantwortet hatte, beschlossen wir ihn zu besuchen.

Mein Vater und ich fuhren also in den 18. Bezirk, standen vor einem Gründerhaus, durchquerten einen Gang, einen Hinterhof und standen vor der Türe eines Souterrain-Lokals. Als wir die Türe öffneten, führten noch weitere Treppen hinab, es war ziemlich dunkel, doch für mich tat sich eine Welt auf, von der ich bis dato keine Ahnung hatte: eine enorme Druckpresse mit glänzenden Metallwalzen und einem riesigen, schwarzen gusseisernen Schwung-Drehrad nahm meine Optik gefangen, Leinöl- und Terpentindüfte kitzelten meine Nase, im hinteren Raum stand ein Mann, umgeben von Farben und wischte auf einer Kupferplatte herum. Ich war begeistert! Mein Vater war schockiert! Er zog mich wieder in den Hinterhof zurück und meinte ziemlich heftig: „Bist du wahnsinnig, du willst einen aussterbenden Beruf erlernen?“ Sturerweise gelang es mir den letzten zermürbenden Schlag zu führen: „Das oder nichts!“ Dazu möchte ich noch sagen, dass sich meine damaligen Kenntnisse über „Radieren“ auf die Benützung des Radiergummis im Mitteilungsheft der Schule an die Eltern beschränkten, eventuell noch auf den Spruch: „B’soffen wie ein Radierer“, wo dieser Spruch herkommt ist mir bis heute ein Rätsel.

Walter Fischer, durchaus ein bürgerlicher Mensch, sollte die nächsten zehn Jahre meines Lebens sehr stark prägen, doch das war mir selbstverständlich in diesem Moment noch nicht klar. In seiner kleinen Werkstätte war er der absolute Meister.

ERSTE SCHRITTE

So räumlich beschränkt diese Werkstätte auch war, so sachlich und doch anheimelnd war sie eingerichtet: Stellagen mit Pappkartons zum Trocknen der bedruckten, feuchten Büttenbögen, eine Papier-Schlagschere auf der auch Kupferplatten zugeschnitten wurden, ein alter Schreibtisch, zwei wunderschöne, alte, gusseiserne Radierpressen und zwei kleine Fenster. Ja, die Fenster: das waren neben den beiden Kupferdruckpressen meine absoluten Lieblinge. Vor diesen Fenstern hingen schräg befestigt zwei Rahmen mit Seidenpapier bespannt, so genannte Blenden. Diese Blenden hatten den Zweck das eindringende Licht zu zerstreuen um die einzufärbenden Metallplatten spiegelfrei zu halten. Was sich hinter diesen Blenden verbarg, man konnte ja nicht hinaus sehen, entdeckte ich erst viel später: lang gestreckte, verwilderte Gärten, die ich in der Mittagspause durchstreifte, stets darauf bedacht wieder pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen. Heute sind diese Paradiese sicher schon total verbaut. Zurück zu den Fenstern – diese tauchten den an sich dunklen Raum beinahe stündlich in ein anderes Licht, manchmal mystisch, manchmal spotartig beleuchtend, bei Wolkenlage diffus – weiches Licht gebend. Unter diesen Fenstern standen elektrisch geheizte Wärmeplatten mit dem Zweck die einzufärbenden Kupferplatten warm zu halten um die Leinöl-Druckfarben besser auftragen und wischen zu können. Umgeben waren diese Wärmeplatten mit Regalen, auf denen bis zu 20 speziell angemischte Farben auf Pergamentpapieren platziert waren und bei jeder dieser Farben lag ein Wattestäbchen oder Farbtampon.

Ich durfte vorerst nur dabeistehen und zusehen, wie der Meister all diese Farben auf Kupferplatten applizierte, die Farben sodann mit Rasierklingen-bestückten Haltern abzog und die Platten mit der Hand fertig wischte. Ich war schwerstens beeindruckt, wie souverän, ja beinahe selbstverständlich er agierte. Genau diese Selbstverständlichkeit seiner Handbewegungen verführte mich, trotz meiner Schüchternheit, eines Tages dazu den Spruch loszulassen: „Ich glaub‘, das kann ich auch.“ Welcher Teufel damals Walter Fischer geritten hatte, ist bis heute unbesprochen, er meinte nämlich: „Na dann versuch’s doch einmal.“ Schon das Einfärben der Druckplatte gestaltete sich wesentlich schwieriger, als ich mir das vorgestellt hatte, eigentlich war es ein Drama. Das wahre „Desaster“ ereignete sich aber erst, als ich den Rasierklingen-Halter zur Hand nahm. Mit der ersten Bewegung zog ich mit der Kante der Rasierklinge eine Furche in die Platte, für deren Tiefe man normalerweise eine Ätz-Zeit von circa vier Stunden benötigt, natürlich genau an einer Stelle, wo der feinste, zarteste Aquatintaton lag. Ich war bleich, er wurde bleich. Ich flippte und dachte: „Jetzt bin ich entlassen.“ Er aber blieb relativ gelassen und reparierte etwa zwei Stunden lang mit Polierstahl und Roulette den von mir angerichteten Schaden. Da hatte ich das erste Mal das Gefühl: „Dieser Mann ist mir äußerst wohlgesonnen!“ Er spürte höchstwahrscheinlich, dass hinter meiner verklemmten Fassade doch noch etwas Anderes steckt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.

In der Folge weihte er mich in die Geheimnisse des Farbmischens ein: wie man aus starken Grundfarben die feinsten Töne zaubern kann, wie man eine Farbe mit der Komplementärfarbe bricht um sie angenehmer für das Auge zu machen, welche Auswirkungen eine steife oder geschmeidige Farbe auf das Druckbild der Graphik hat, welch zarte und zugleich haptisch präsente Farbtöne ein Zusatz von Kremserweiß hervorzaubern kann. Ich war in einem pubertären Rausch, das andere Geschlecht spielte noch keine Rolle: viel zu verklemmt, viel zu unsicher, viel zu sprachlos, viel zu pickelig der Bursche. Freunde hatte ich auch sehr wenige. So stürzte ich mich voll in dieses Berufsabenteuer. An alten, bereits ausgedienten Kupferplatten lernte ich, wie die Farben aufzubringen sind, wie man diese Platten zart mit der Hand wischt und nicht auswischt. Ich erfuhr etwas über unterschiedlichste Büttenpapiere, Druckfilze und wie man überhaupt eine Radierpresse bedient. Diese Pressen wurden damals noch nicht durch einen Motor, sondern mittels eines Schwung- oder auch Sternrads bewegt. Zwar bekam ich bald mehr Kraft und Muskeln, trotzdem war es sehr hart für mich die eisernen Walzen und das schwere gusseiserne „Druckbrett“ zu bewegen – manches Mal musste ich keuchend aufgeben. Für jeden gelungenen Druck belohnte ich mich selbst heimlich mit einem schokoladegefüllten Zuckerl – vielleicht ist das der Grund, weshalb ich schon seit Jahrzehnten überhaupt keine Süßigkeiten mehr zu mir nehme.

Meister Fischer lehrte mich auch jene konzentrierte Handwerksdisziplin, von der ich heute noch profitiere. Und das alles ohne schwere Repressalien. Mit locker eingestreuten Bemerkungen wie: „Einer Graphik darf man niemals ansehen, ob du verkühlt warst, ob du verliebt warst, ob du Schwierigkeiten mit dir hast und so weiter, das interessiert die Kundschaft nicht“, wies er mir den richtigen Weg. Und Recht hatte er, noch heute landen misslungene Drucke unweigerlich zerrissen und zerfetzt in der Altpapiersammlung.

VERFEINERUNG

Je sicherer meine Handgriffe wurden, um so mehr durfte ich mich an die echten Druckplatten heranwagen. Diese Graphiken waren zum größten Teil Stadtveduten, sehr oft durchaus komplizierte Radierungen mit vielen Farben und mehreren Platten, die ich Druck für Druck erneut einfärben und passgenau übereinander drucken musste. Zu meinen Lieblingsbeschäftigungen zählte auch das Abdrucken von alten Heliogravüre – Platten. Die Aufgabe bestand darin von einer einzigen Platte mehrfarbige Abzüge herzustellen. Die Darstellungen auf diesen Kupferplatten waren z.B. Motive von Dürer, Rembrandt, den italienischen Madonnenmalern usw.; mein Favorit war allerdings Carl Spitzweg. Sehr deutlich erinnere ich mich noch an den „armen Poeten“ und den „Bücherwurm“. Dieser Büchernarr, vor einer enormen Bibliothek hoch oben auf der Leiter stehend, unter jeden Arm ein Buch geklemmt und kurzsichtig in einem weiteren schmökernd, das ist die absolut gelungene Darstellung eines „Manischen“. Diese Platte wurde zuerst gänzlich mit einer warmen und eher neutralen Grundfarbe eingefärbt und gewischt. Dann erst begann die Arbeit, die sehr mit Malerei verwandt ist. Erst viel später erfuhr ich, dass diese Technik mit Wattestäbchen und Farbtampons auf Französisch den wohlklingenden Namen „à la poupée“ hat – bei uns hieß es wienerisch lapidar „einfärben“. Der Frack und die Schuhe des Bücherwurms bekamen eine dunkle Farbe, wobei genau darauf zu achten war, dass mit dem relativ plumpen Wattestäbchen die Kontur eingehalten wird. Dann kam oben geschilderter Rasierklingen-Halter zum Einsatz, damit wurde die überschüssige Farbe scharf abgespachtelt und mit der Hand gewischt. Im gleichen Verfahren erhielten die Bücherregale einen Holzton, die Bücherrücken rote, grüne, blaue und braune Farbtöne, selbst auf die Wange und die Nasenspitze wurde ein zartroter Ton appliziert. Ein schönes, doch mühsames Unterfangen, das höchste Konzentration erforderte, denn jeder kleinste Fehler rächte sich mit einem misslungenen Abdruck.

Die kleine Werkstatt Walter Fischers wurde bald zu eng und so mietete er am Rand von Wien einige Zusatzräumlichkeiten, was für mich bedeutete, jeden Tag um halb sechs Uhr früh aufzustehen und über eine Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Oberlaa zu fahren, denn U-Bahn gab es noch keine und Arbeitsbeginn war pünktlich um sieben Uhr.

SELBSTÄNDIGKEIT

Fischer hatte zu dieser Zeit noch einen zweiten angelernten Helfer, der allerdings nur einfache Massenware druckte – die essentiellen, komplizierten Dinge blieben Fischer und mir überlassen.

Damals kamen auch schon zeitgenössische Künstler in die Druckerei: Ernst Fuchs, Anton Lehmden, Wolfgang Hutter, aber auch radikalere wie Alfred Hrdlicka, Adolf Frohner und angeregt durch Otto Breicha die Gruppe „Wirklichkeiten“. Da bemerkte ich erst, wo meine „wahre geistige Heimat“ liegt. Viele von ihnen wollten ihre Radierungen unbedingt nur von mir gedruckt haben, sie drängten mich auch immer mehr dazu, mich selbständig zu machen. Ich aber war zu feig, hatte auch kein Geld, nur Schulden. Meine ganzen Ersparnisse waren für den Erwerb einer Junggesellenwohnung und eines fahrbaren Untersatzes draufgegangen. Besonders aber Adolf Frohner ließ nicht locker, versprach mich zu unterstützen und mich mit Arbeit zu versorgen. So mietete ich im 16. Bezirk um wenig Geld einen feuchten, finsteren Keller. Das einzige Tageslicht drang durch ein ausgestanztes Blumenmuster an einer eisernen Lüftungsabdeckung ganz oben an der Wand. Geld für eine Druckerpresse hatte ich auch nicht, und so kaufte ich mir eine alte Wäschemangel und ersetzte die hölzernen Rollen durch zwei metallene. Ein Koks-Ofen und dilettantisch zusammengenagelte Arbeitstische komplettierten meine Ausrüstung. Der Keller war so feucht, dass der schimmlige Verputz bei der leisesten Berührung quadratmeterweise abbröckelte.

In diesem Loch werkte ich an Wochenenden und oft auch nachts.

MARJATTA

Zu dieser Zeit lernte ich auch meine jetzige Frau Marjatta kennen, die damals aus Finnland kommend in Wien als Au Pair Mädchen arbeitete. Unser erstes Rendezvous ist eine erzählenswerte Geschichte und heute lachen wir noch oft darüber. Wir hatten ein Treffen vereinbart – sie kam wunderbar geschminkt und gekleidet und ich versprach ihr einen besonders interessanten Abend. Sie dachte an Disco oder Restaurant – ich hatte aber anderes vor. Ich fuhr sie in den 16. Bezirk und konnte sie mühselig überreden mit mir den Keller zu betreten, heizte den Ofen ein, es war kalt, drückte ihr eine Flasche Cola in die Hand und begann zu arbeiten. Sie war ziemlich schockiert und fragte sich, mit welchem Wahnsinnigen sie sich da eingelassen hatte. Andererseits war sie aber auch von dieser seltsamen Tätigkeit des Platten-Einfärbens und Abdruckens fasziniert. Als ich mit der Arbeit fertig war, brachte ich sie wieder nach Hause. Das war’s! Tagelang hörte ich nichts mehr von ihr, ich war zwar sehr traurig, doch war mir auch klar, dass ich mich mit keiner Frau einlassen kann, die meine Arbeit nicht schätzt. Erfreulicherweise meldete sie sich eines Tages wieder und erklärte, dass sie einige Zeit benötigt habe, um dieses Erlebnis zu verdauen – so etwas kannte sie nicht einmal aus Büchern von F.M. Dostojewski. An diesem Abend gingen wir in das „Josephinum“, einen Wiener Jazzkeller und eine wunderbare Beziehung begann, die bis heute anhält. Sie blieb in Wien und studierte an der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt Fotografie. Bis jetzt ist sie meine unverzichtbare Beraterin, meine schärfste Kritikerin und meine Organisatorin. Ohne sie wäre die Werkstatt Zein in ihrer heutigen Form undenkbar. Vielleicht, so frage ich mich oft, habe ich eine mögliche Karriere meiner Frau als Fotokünstlerin behindert. Sie bestreitet dies allerdings energisch. Sie hat mir auch eine wunderbare Tochter geschenkt, – eine starke Frau!

KONZESSION

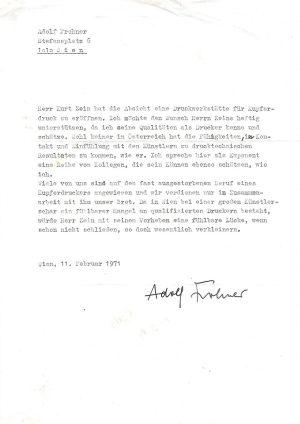

Zurück zu meinem Versuch, mich selbstständig zu machen. Obwohl ich alle erforderlichen Prüfungen mit Auszeichnung bestanden hatte, verweigerte mir die Innung meinen Gewerbeschein. Mir kommt heute noch die Galle hoch, wenn ich daran denke! Was jetzt folgte ist ein typisches Beispiel für die verfilzte Freunderlwirtschafts-Gewerbeordnung in dieser Zeit, die anscheinend nichts anderes zu tun hatte, als junge Menschen daran zu hindern, sich mit ihrem Können auf eigene Beine zu stellen. Der damalig zuständige Innungsmeister hatte selbst eine Kupferdruckerei und erklärte schlichtweg: „In Wien besteht kein weiterer Bedarf an Kupferdruckern und basta, kein Gewerbeschein! Arbeiten Sie doch lieber bei mir.“ Eine unerhörte Schweinerei, doch da war vorerst nichts zu machen, nicht einmal Empfehlungsschreiben von Künstlern nützten da etwas. So pfuschte ich weiter in meinem Keller dahin, nicht wissend, wie es weitergehen sollte.

Da kam mir ein unverhoffter Zufall zu Hilfe. Die Radierplatten aus Kupfer müssen, um bei einer Auflage nicht einen Qualitätsverlust zu erleiden, galvanisch mit einer Eisenschicht überzogen werden. In meinem Keller hatte ich nicht einmal einen Wasseranschluss und schon gar keine Möglichkeit, mir dort ein galvanisches Bad einzurichten. Zu diesem Zweck ging ich immer wieder zu einem Galvaniseur, dem ich eines Tages auch mein Leid klagte. „Moment“, sagte er, „ich habe von meinem Vater eine gültige Konzession für Kupferdruck und eine für Galvano. Die Kupferdruck Konzession würde ich Ihnen für einen bestimmten Betrag abtreten.“ Die früheren Kupferdrucker benötigten eine eigene Konzession für den Druck und eine separate um ihre eigenen Platten zu „verstahlen“. Er wollte 20.000,– ATS (heute 1.453,46 Euro) auf die Hand, dann würde er den Druckergewerbeschein zu meinen Gunsten zurücklegen. Abgesehen davon, dass dies damals ein ungeheurer Betrag war, hatte ich überhaupt keine Ahnung, wo ich das Geld auftreiben sollte – ich war vollkommen blank und ratlos.

Als ich im Streit von zu Hause ausgezogen war, hatte mir mein Vater nachgeschrien: „Du bist sowieso zu blöd, dich selbst zu ernähren, in einer Woche bist eh wieder da!“ Meine Antwort war: „Bevor ich von dir auch nur einen Groschen nehme, verhungere ich lieber“, und dabei wollte ich auch bleiben. Neben meiner Druckarbeit dekorierte ich noch für ein großes Verkehrsbüro Auslagen und hatte so wenigstens dreimal im Jahr ein fixes Einkommen. Meinen gesamten Verdienst verbrauchte ich damals für die Wohnung, für die freiwillig bezahlte Sozialversicherung und für Investitionen wie Druckpapier, Trockenpappen, Farben usw. Gelebt haben meine Frau und ich von der kleinen Studienbeihilfe, die sie von ihren Eltern aus Finnland bekam. Wir hatten zwar wenig Geld, waren aber fröhlich und hatten nie das Gefühl, dass uns irgend etwas fehlt.

Ein Künstler streckte mir den Betrag für die Konzessionsrücklegung vor, ich sollte es später abarbeiten. Das war die Rettung! Ich ließ es mir nicht nehmen persönlich beim Innungsmeister zu erscheinen, knallte ihm das Papier auf den Tisch und schrie ihn an: „Na, jetzt verhindern sie noch einmal meinen Gewerbeschein, wenn Sie können!“, und spuckte vor ihm auf den Boden. Das war meine Art von Triumphgeheul. Endlich hatte ich meinen Gewerbeschein.

Da traf mich ein harter Schicksalsschlag, der mich dazu bewog endlich Ernst zu machen und geeignetere Räumlichkeiten an Stelle des Kellers für meine Arbeit zu suchen. Mein Keller war dermaßen feucht, dass unmöglich daran zu denken war dort fertig gedruckte Radierungen zu trocknen, man konnte sie eher feucht halten. So musste ich jeden Abend die fertig gedruckten Blätter ins Auto packen, in meine winzige Wohnung transportieren und dort zwischen Holzpappen trocknen. Bei einem dieser Transporte hatte ich einen Autounfall. Regennasse Straße, ein unbeachteter Rechtsvorrang, es erwischte mich ein anderes Auto so unglücklich von rechts hinten, dass sich mein kleines Fahrzeug drehend in die Luft hob und ich mitsamt der Autotüre gegen eine Hausmauer flog. Ich war nicht angeschnallt! Als ich nach einer kurzen Ohnmacht wieder erwachte, hörte ich gerade die Rettung kommen und sah aus den Augenwinkeln, wie der gesamte Verkehr über meine gedruckte Auflage rollte. Es war zum Heulen! Glück im Unglück, außer einem gebrochenen Schlüsselbein und einem leichten Schädeltrauma erlitt wenigstens ich keinen nennenswerten Schaden.

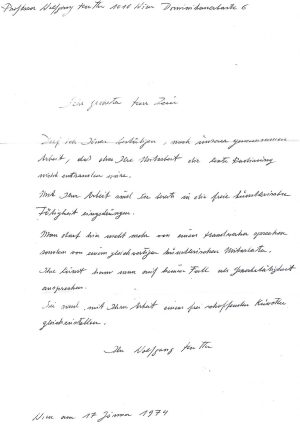

”Darf ich Ihnen bestätigen, nach unserer gemeinsamen Arbeit, daß ohne Ihre Mitarbeit die beste Radierung nicht entstanden wäre. Mit Ihrer Arbeit sind Sie bereits in die freie künstlerische Tätigkeit eingedrungen. Man darf hier nicht mehr von einem Handwerker sprechen, sondern von einem gleichwertigen künstlerischen Mitarbeiter. Ihre Kunst kann man auf keinen Fall als Gewerbetätigkeit ansprechen. Sie sind mit Ihrer Arbeit einem frei schaffenden Künstler gleichzustellen.”

WERKSTATT-GRÜNDUNG IN MEIDLING

Gleich nach meiner Ausheilung verschuldete ich mich bis über beide Ohren bei der Bank, mietete im 12. Bezirk eine aufgelassene Tischlerei, richtete sie ein, ließ mir eine Presse bauen und legte los. Die Künstler schätzten mich, Arbeit war genug da, es waren die 1970er Jahre, die Kunstszene in Wien erwachte langsam und ich hatte allen Grund optimistisch zu sein.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich eher mit der druckerischen Seite meines Berufes auseinandergesetzt. Das Grundieren, Zeichnen und Ätzen der Radierplatten erarbeiteten damals die Künstler meist noch in ihren Ateliers. Manche von ihnen besaßen auch eine Radierpresse, auf der sie selbst die ersten Probeabdrucke herstellten. Mit diesen Probeabzügen kamen sie zu mir, bezeichneten oftmals ihre Probedrucke als misslungen und ließen sich von mir einen „ordentlichen Profidruck“ anfertigen um zu sehen, was die Platte tatsächlich hergibt. Bei diesen Gelegenheiten äußerten sie oft ihre Wünsche, hier sollte man eine feine Aquatinta über die Platte legen, eventuell da eine gröbere Kaltnadel und gerne dort noch eine zarte Pinselätzung.

Es war für mich allerhöchste Zeit zu lernen, wie die radiertechnische Seite meines Berufes zu meistern ist. Und zwar schnell! Walter Fischer hatte mir zwar eine sehr fundierte Ausbildung als Drucker vermittelt, mich aber niemals in die alchemistische Seite meines Berufes eindringen lassen.

Ich besorgte mir also alle nur erhältlichen Fachbücher über Original-Druckgraphik. Ich ließ mir einen Aquatintakasten bauen, besorgte Säuren und Ätz-Aannen, Grundierwalzen aus Leder und vieles mehr. Für mich begann ein lustvoll-experimenteller Lernprozess. Jedoch so leicht, wie ich mir das in meiner Naivität vorgestellt hatte, ist die Radierkunst nicht zu erlernen. Das war anfänglich sehr frustrierend, eine Niederlage schloss sich nahtlos an das nächste Scheitern an. Nächtelang stellte ich Versuche an, eine feine, dichte Aquatinta aufzustauben, anzuschmelzen und von den zartesten Tönen bis zum tiefsten, samtigsten Schwarz zu ätzen. Kaum hatte ich die feine Aquatinta halbwegs im Griff, schon versuchte ich eine möglichst grob strukturierte, malerische Aquatinta zu erreichen.

Dass mich meine Frau zu dieser Zeit nicht verlassen hat, spricht für ihre große Liebe zur Druckkunst und ist ihr hoch anzurechnen. Als wir uns einen mühsam zusammengesparten Campingurlaub in Griechenland leisteten, saßen wir abends am Strand und betrachteten den wunderschönen Abendhimmel – sie war romantisch gestimmt – ich murmelte andauernd Zahlen vor mich hin. Auf die Frage: „Was denkst du?“, musste ich zugeben, dass ich mir im Kopf die Ätz-Zeiten für den Himmel und die Wolken ausrechnete. Da war’s aber knapp vorbei am endgültigen Krach. „Jetzt spinnst du schon total, lass‘ wenigsten im Urlaub locker!“, war noch ihre harmloseste Aussage. Diese Situation war nur mehr mit einem Glas Retsina und einem griechischen Bauernsalat zu retten. Wohlweislich verschwieg ich, dass mich die Buntheit des Salates dazu verführte, Überlegungen darüber anzustellen, wie viele Farbplatten man für diese schöne Farbpalette wohl benötigen würde.

Und wieder einmal kamen mir Künstler zu Hilfe und weihten mich in ihre radiertechnischen Geheimnisse ein. Heinrich Heuer z.B. lehrte mich die äußerst subtile Technik der Weichgrund-Radierung (vernis mou). Mit vernis mou ist es möglich Bleistift-Kreide- und Pastell-ähnliche Zeichnungen auf die Kupferplatte zu bannen, wenn man diese Technik nur beherrscht. Alles was Struktur besitzt, kann man in diesen weichen Grund hineindrücken und dann vertieft ätzen. Der Handkupfertiefdruck bringt dann die Farbe so haptisch auf das Büttenpapier, dass man das Gefühl hat, es sitzen Kreide-, Kohle- oder Pastellpigmente auf dem Papier. Besonders die Zeit der französischen Impressionisten ist mit außergewöhnlich gut gelungenen vernis mou Blättern in der Kunstgeschichte vertreten.

Ich „kochte“ mir auch selbst, nach alten Rezepten, Ätz-Gründe bestehend aus Asphalt, Bienenwachs, venezianischem Terpentin, Lavendelöl und Schusterpech – die käuflichen Ätz-Gründe genügten schon bald nicht mehr meinen Ansprüchen. Die Künstler sollten frei, ohne klebrigen oder splittrigen Widerstand auf den Platten arbeiten können. Andere Künstler aber wollten wiederum genau einen splitternden Ätz-Grund, dafür schmolz ich dann Colophonium zusammen und setzte es dem Radiergrund zu, schon gab es einen lebendigen, splittrigen Strich.

Mein bevorzugtes Ätz-Medium, das Eisen–Chlorid ist eigentlich keine Säure, erzeugt beim Ätzen von Kupfer keinerlei Dämpfe und ist verlässlich. Ich behauptete immer, man könne es ohne weiteres mit Wasser verdünnt zum Frühstück trinken, das hilft sicher gegen Eisenmangel. Als ich aber eines Tages mit experimentellen Ätzungen einer Aluminiumplatte beschäftigt war, erlebte ich mein „blaues Wunder“. Ich legte die Aluplatte in das Eisenchlorid um sie zu ätzen, vorerst spielte sich nichts ab und so beschäftigte ich mich mit anderen Dingen. Brodelnde, zischende Geräusche aus der Ätzkammer, die immer lauter wurden, ließen mich nachsehen, was da eigentlich los war. Es war die Hölle los! Aus der Ätz-Wanne stieg eine orange, beißend stinkende Wolke bis an die Decke, diese „harmlose“ Säure kochte, die Ätz-Wanne begann sich langsam zu verformen und die Aluplatte zischte irgendwie leidend in der Wanne herum. Als ich versuchte die Platte ohne Gummihandschuhe aus der Wanne zu nehmen, verbrannte und verätzte ich mir die Hand. Ich war so schockiert, dass ich die Platte ihrem Schicksal überließ, das Fenster aufriss, die Werkstatt zusperrte und in das nächste Beisl auf einen Schnaps ging. Etwa eine halbe Stunde später fand ich die traurigen Reste der Aluminiumplatte vor, die Säure war gallertartig verdickt – man kann sagen: dieses Experiment war wieder einmal ein ausgewachsener Fehlschlag, was mich aber nicht daran hinderte, sondern eher anstachelte weiter zu experimentieren. Heute sind Ätzungen auf Aluminium kein Problem mehr für mich, ich kann von feinsten Strichen bis zu den brutalsten Ätzungen alles realisieren; zusätzlich ergibt dieses Metall im Abdruck einen sehr schönen Plattenton.

Radiertechniken wie die Zuckertusche erlauben es dem Künstler kalligraphisch, frei auf der Metallplatte zu malen. Die Kaltnadel, eine zu Unrecht als „sperrig“ bezeichnete Technik, ermöglicht ein Spektrum von feinster Subtilität (Rembrandt) bis zur gröbsten Vorgangsweise, bei der auf der Platte richtige Kraterlandschaften aus Metall stehen.

Für mich wurde die Welt rundherum immer abdruckbarer, in jeder alten Tischplatte deutete ich die Spuren der Benützung als mögliche Druckgraphik, Strukturen an Gemäuern ließen mich an chinesische Steinabreibungen denken, im Asphalt der Gehwege und Straßen sah ich Druckbares, selbst die geätzten Glasscheiben in alten Gasthäusern waren für mich Druckplatten. Ich war schon wieder in einem beglückenden Rauschzustand.

Meine eigenen künstlerischen Äußerungen hatte ich schon lange eingestellt. Ich wollte nicht, dass der mittelmäßige Künstler Zein dem Drucker Zein eifersüchtig im Wege steht. Bei einer Geburtstagsfeier zerriss ich einmal eines meiner alten Werke, warf es in den Ofen, und zündete es zum Gaudium der Gäste an. Und weil ich schon dabei war, gleich noch eine Zeichnung, ein Aquarell, ein kleines Ölbild usw., der Ofen glühte und wir hatten die ganze Nacht großen Spaß. Als uns das „Brennmaterial“ ausgegangen war, hatte ich das Gefühl der Befreiung von einer Last. Am nächsten Tag beschlich mich schon ein wenig Wehmut, sozusagen zum Kater nach der Feier auch noch ein kleiner Psychokater, doch das war bald überwunden und ich war froh, so gehandelt zu haben.

In den 1970er Jahren entwickelte sich unter Wiener Radierkünstlern ein seltsamer Stil Farbradierungen herzustellen. Gelb wurde aus der Farbdose genommen, auf die Platte geschmiert und so lange herumgerieben, bis eine graugrünliche, für mich widerliche Farbe entstand – eigentlich strebten sie ein leuchtendes Gelb an. Gleichermaßen verfuhren sie mit Zinnober und Cyanblau. Diese Blätter waren zusätzlich wellig und dreckig, oftmals auch eingerissen, ich fand diese Druckgraphiken dilettantisch gemacht und ekelhaft aussehend. Das Büttenpapier ist leider zu hart, um es dem entsprechenden Zweck zuzuführen. Diese Meinung habe ich auch des Öfteren lautstark von mir gegeben. Einige Künstler und Kunstkritiker haben mir das bis heute nicht verziehen.

EINE FRAGE DER QUALITÄT

Man kann das natürlich auch unter dem Motto sehen: „Kaum kann er’s ein wenig, wird er schon größenwahnsinnig.“ Das stimmt aber nicht! Zu dieser Zeit hatte ich einen sogenannten „Jour Fixe“ in der Bibliothek der Wiener Albertina. Dort studierte ich Blätter der alten Radiermeister. Normalerweise darf man sich diesen Blättern ohne Glasschutz nur bis auf 30 Zentimeter nähern; ein speziell ausgebildetes Personal legt die Graphiken vor und achtet darauf, dass nicht der kleinste Atemhauch das Blatt streift. Ich habe es selbst einmal erlebt, wie eine Kunsthistorikerin neben einem Dürer-Holzschnitt mit einem Kugelschreiber herumfuchtelte und deshalb lautstark aus dem Saal entfernt wurde. Vermittelt durch Dr. Veronika Birke durfte ich den Graphiken mit Mundschutz und Lupe versehen auf den Leib rücken. Nur so ist es möglich, in die Mikrostruktur der Blätter einzudringen um den alten Meistern auf ihre Schliche zu kommen. Ich besuchte sehr viele Galerien, fuhr auch zu Kunstmessen um spionierend zu studieren, was denn meine Druckerkollegen in der übrigen Welt so machen. Neben vielem „Mist“ stieß ich auch auf exzellent gemachte und gedruckte Graphiken. Langsam begriff ich, dass es immer wieder dieselben Werkstätten in Paris, London, Berlin, Madrid, Kopenhagen, Rom und den USA waren, aus denen großartige Künstlergraphiken kamen. Es war immer deutlicher zu erkennen, wo meine wahren Vorbilder und Kollegen sitzen und diesen galt es nachzueifern.

Ich legte mir die Qualitätslatte sehr hoch, trachtete danach sie auch zu erreichen und wurde dafür von vielen Künstlern als Handwerker geschätzt.

Das führte eines Tages sogar dazu, dass ein damals sehr erfolgreicher Künstler mit der Frage an mich herantrat: „Was kostet ihre Werkstätte einschließlich Ihrer Person?“ Ich dachte nicht im Traum daran meine eben erworbene Freiheit schon wieder einzubüßen und mich in eine neue Abhängigkeit zu begeben. Dies sagte ich ihm sehr deutlich und komplimentierte ihn aus meiner Werkstatt hinaus. Seine erbosten Abschiedsworte klangen für mich wie ein Kompliment: „Da hat man endlich einen Drucker wie in Paris und dann spinnt der Kerl!“ Trotzdem war ich leicht verunsichert. Als ich abends nach Hause kam, erzählte ich Marjatta diese Geschichte. „Ich glaube, heute habe ich einen großen Fehler gemacht und den einzigen Künstler, der tatsächlich Geld hat, hinausgeschmissen“, meinte ich. Sie sagte nur lapidar: „Du hast vollkommen richtig gehandelt.“ Ein abschreckendes Beispiel für mich war das Pärchen Horst Janssen, ein großartiger deutscher Künstler, und sein sehr talentierter Drucker Frielinghaus. Sie haben gemeinsam wunderbare Radiersuiten geschaffen. Diese andauernde Zweisamkeit führte allerdings auch dazu, dass Frielinghaus oft um zwei Uhr früh von dem sturzbetrunkenen Künstler aus dem Bett geholt wurde, ihn mit weiteren Alkoholika versorgen und dann Probedrucke anfertigen musste. Er hatte so gut wie kein Privatleben mehr und mit der nachlassenden Schaffenskraft Janssens ging auch Frielinghaus unter. Solch ein Schicksal wollte ich mir ersparen.

Zu dieser Zeit gab es in Wien eine Edition: Euro-Art, „Kunst ins Volk“ mit hohen Auflagen von „sogenannten“ Originalgraphiken. Die Auflagen bewegten sich zwischen 3000 und 5000 Stück. Seriegraphien, also fotografisch hergestellte und von automatischen Maschinen gedruckte Siebdrucke, wurden als handgedruckte Siebdrucke dargestellt, Offsetdrucke, als Grano-Lithografien bezeichnet, sollten so für Original-Lithografien gehalten werden usw. Begleitet wurden diese üblen.

Machenschaften von einer Werbemaschinerie, die den Kunstinteressierten einhämmerte, sie hätten eine „Aktie an der Wand“. Diese Betrügereien haben den österreichischen Druckgraphikmarkt auf Jahrzehnte hinaus ruiniert. Pfui Teufel! Noch heute erhält man in manchen Ramschläden diese bedruckten Papiere zu einem Bruchteil dessen, was sie früher gekostet haben – wer so etwas als „Schnäppchen“ ansehen will, ist selbst schuld. Einige wenige Original-Radierungen und Lithographien waren auch in dieser Edition, und so sind die Herren von Euro-Art auch bei mir in der Werkstatt aufgetreten, um die Radierungen drucken zu lassen. Sie wollten allerdings kaum etwas für meine Arbeit bezahlen, denn an Qualität waren sie nicht wirklich interessiert. Sie argumentierten, dass ich dafür die nächsten zwei Jahre mit Arbeit versorgt wäre. Erstens roch ich schon wieder die Falle der Abhängigkeit und zweitens bin ich eine Werkstatt für handgedruckte Original-Graphik und keine Reproduktionsanstalt. So druckte ich für manche Künstler die ersten 100 Blätter dieser Radierungen, mit der weiteren Massenproduktion aber wollte ich nichts zu tun haben. Natürlich waren auch die Künstler mitschuldig, dass sie dieser Versuchung erlegen sind. Verständlich daran war nur der Wunsch ihre künstlerischen Ideen verbreiten zu können. Diese Inflation an Drucken war ein trauriges Kapitel!

Viel besser gefiel mir da schon die „edition etudiante“. Das war wirklich eine seriöse Angelegenheit, mit Auflagen bis zu maximal 100 Abzügen. Die Künstler erarbeiteten selbst die Druckplatten und keinerlei nicht-deklarierte fotografischen Hilfsmittel wurden dafür verwendet. Radierungen dieser Edition waren damals um relativ wenig Geld zu erwerben. Heute sind viele dieser Künstler international bekannt und der Wert der Graphiken ist um ein Zigfaches gestiegen. Das ist tatsächlich eine Aktie an der Wand! Und mir hat es auch noch sehr großen Spaß gemacht. Dadurch, dass größter Wert auf die handwerkliche Qualität gelegt wurde, gab es bald einen Sammlerkreis, der gespannt darauf wartete, bis die nächste Graphik editiert wurde. Es wurde dann für einige Stunden eine Wiener Diskothek gemietet, die Graphik dort vorgestellt und auch gleichzeitig verkauft. Die Sammler sind teilweise bis auf die Straße hinaus Schlange gestanden und viele von ihnen zählen noch heute zu meinen Freunden. Ich war jedes Mal so aufgekratzt, dass ich mir nach der Präsentation die Seele aus dem Leib tanzte. Diese Edition hat auch meinen guten Ruf als Drucker sehr gefestigt.

INTERNATIONALISIERUNG

Über internationale Galerien, die meine Arbeit schätzten, kamen auch immer mehr ausländische Künstler zu mir. So eines Tages auch der Brite Richard Hamilton. Er hatte sich mit dem von mir sehr bewunderten belgischen Drucker Aldo Crommelynck so weit in eine Farbradierung hineingesteigert, dass dieser seine eigenen Aquatintaplatten nicht mehr drucken konnte. Das war eine Aufgabe für mich, bei der ich all meine Sünden abgebüßt habe. Abgesehen davon, dass die Passer-Schwierigkeiten der fünf Druckplatten enorm waren, war die Aquatinta der reinste Horror. Selbst der zartest gehauchte Wischer meiner Hand verursachte Spuren auf der Platte. Der enorme Andruck meiner Presse, der nötig war um diese Aquatinta überhaupt halbwegs glatt zu drucken, hinterließ die Struktur meines Druckfilzes. Es war zum Verzweifeln und des Öfteren wollte ich schon das Handtuch werfen. Gleichzeitig war mir jedoch bewusst, dass ich in der internationalen Auslage stand und beobachtet wurde: schafft es der Drucker in Wien oder scheitert er auch so wie Crommelynck an diesem Blatt? Bei einer verzweifelten Nachdenkpause kam mir dann die rettende Idee. Ich fertigte zwei weitere Druckplatten mit einer feinen, doch sehr stabilen Aquatinta an. Diese Flächen druckte ich so passergenau unter die Radierung, dass sie selbst Richard Hamilton nicht entdeckte. Die Radierung hatte letztendlich eine distanzierte, beinahe überirdische Ausstrahlung und das war ganz im Sinne des Künstlers. Erst sehr viel später verriet ich ihm meinen Trick, er lachte und meinte: „You’re an excellent printer and a quite clever man.“

Durch Richard Hamilton auf mich aufmerksam gemacht, besuchte mich bald darauf der amerikanische Künstler Jim Dine. Ich vermutete, dass er zuerst einige von mir gedruckte Graphiken sehen wollte, innerhalb kürzerster Zeit aber wurde er unruhig. „I’ve seen a lot of prints in my live, these are one of the best, let’s cut some plates“, meinte er und schon waren wir mitten im Arbeiten. Eigentlich plante er nur 14 Tage in meiner Werkstatt zu arbeiten, er blieb dann aber drei Monate. Mit der Kettensäge attackierte er riesige Holzplatten, mit winzigen Elektrofräsern vollendete er dann diese Holzschnitte. Mit Winkelschleifern, bestückt mit gröbsten Schleifscheiben, rückte er großen Kupferplatten zu Leibe. Mit einer Elektrofeile machte er sich über Kartonplatten her, die dann von mir gehärtet, wunderbare Strukturen im Abdruck zeigten. Er fertigte aber auch viele „klassische“ Strichradierungen an. Das war schon wieder ein extremer Arbeitsrausch und eine schöne Freundschaft entstand.

Das sind nur zwei symptomatische Beispiele dafür, was sich in meiner Druckwerkstatt in all den Jahren, und bis heute, abspielt. Mit vielen österreichischen und ausländischen Künstlerinnen und Künstlern bin ich zeitweilige Arbeitsgemeinschaften eingegangen um an Graphikprojekten mitzuwirken und jede Zusammenarbeit war stets von gegenseitigem Respekt und Hochachtung getragen.

Die Generationen der Künstler, mit denen ich arbeite, wechseln ständig, manche von früher sind geblieben, junge Künstler sind dazugekommen. So spannt sich ein großer Generationsbogen über meine Werkstatt. Und endlich kommen auch seit längerer Zeit mehr Künstlerinnen. Die Druckgraphik war früher eher eine reine Männerdomäne, das hat sich glücklicherweise geändert.

Neben meiner klassischen und experimentellen Arbeit beschäftige ich mich auch seit Jahren mit „Photographischen Edeldrucktechniken“ wie zum Beispiel der Heliogravüre, dem Gelatine-Pigmentdruck und dem Bromölumdruck. Seltsamerweise sind es genau diese oft 150 Jahre alten Verfahren, mittels derer es mir gelingt künstlerische Computerarbeiten mit meinem geliebten Beruf zu verbinden.

„Die Druckgraphik ist tot“ – so tönt es etwa alle zwei bis drei Jahre genau aus jener Ecke, in der sich die Betrüger zusammenkuscheln. Ja, die verlogenen Falsifikate, die falsch deklarierten, die so tun als ob sie Original-Druckgraphik wären, die maschinengedruckten, die lieblos gemachten, die nur der Geldbeschaffung dienen, die können und sollen auch ruhig sterben. Kein Mensch wird ihnen eine Träne nachweinen! Die echte Künstlergraphik aber wird immer ihre Sammler und Liebhaber finden. Davon bin ich überzeugt.

Kurt Zein: “Geätzt und gedruckt”, in: Geätzt und Gedruckt, Edition AT&S, Leoben, 2001

[Entwurf zu einem Katalogtext zur gleichnamigen Publikation, AT&S Edition, 2001. Es wurde versucht den Herausgeber zu kontaktieren und eine Erlaubnis für die Veröffentlichung des Katalogtextes zu erhalten, was jedoch bis zum heutigen Zeitpunkt nicht gelang. Daher veröffentlichen wir hier einen Entwurf zum finalen Katalogtext.]

[überarbeitete Version 2024 für die Homepage]